-

HOME > 高専卒業生からのメッセージ > 高専卒業生からのメッセージ > 1985年度明石高専_小川直樹さん

1985年度明石高専_小川直樹さん

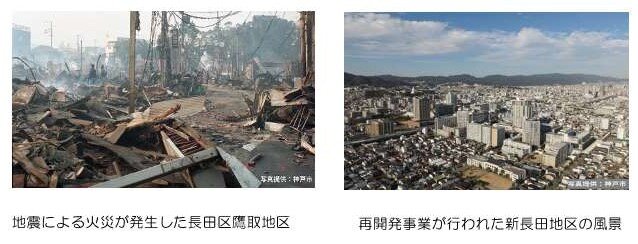

明石高専OBの小川さんは、神戸市役所の建築住宅局に勤務されており、阪神・淡路大震災を経験された方です。震災当時、小川さんは、長田区役所に唯一の建築職として勤務されており、被災建築物の応急危険度判定など、あらゆる業務に連日連夜、泊まり込みで対応したほか、住民協議会など住民との橋渡し役としての業務にも従事したそうです。また、その後の市役所では、密集市街地の再生事業など、事業実施の直接の責任者としての業務にも携わったそうです。

今、30年前の震災を振り返り、最も重要な災害対策は、未来の可能性やリスクを平時から考えておく日頃の「想像力」ではないかと思っているとのことです。

最後に、建築学科の皆さんへ宛てた、「それぞれの分野で、少し先の未来を想像しながら、これからの社会情勢に合った日本のまちづくりを支えて」いただきたいとの応援のお言葉とともに、震災から30年を経た変わりゆく神戸の街をぜひ確かめてほしいとのメッセージをいただきました。 (文責:連合会事務局)

1995年1月17日。早朝、突然自宅マンションの床が私の体を大きく突き上げ、何度も左右に揺さぶられながら目覚めました。恐る恐る玄関を開けて廊下に出ると、目の前には滝のように水が流れ落ちています。屋上に設置された高架水槽が破損して、流れ出ていたのでした。この時はまだ、あの阪神・淡路大震災の全貌を想像もしていませんでした。

テレビから流れる神戸の惨状を見て、私は車で当時の勤務地である長田区役所(神戸市)に向かいました。普段渋滞するその道は不気味なほど空いていて、目の前には戦争映画さながらに何本もの黒煙が上がっている長田の街が見えています。現実の風景に感情が追い付かず、何事かを叫びながら区役所を目指しました。その後長田区役所で過ごした1年間の日々は、あまりにも密度が濃く、前後関係も定かではありません。

初日以降、昼夜を問わず断続的に到着する救援物資の仕分けと配送。区内の被災情報や、避難者情報の把握・集約、避難所の運営支援。区役所には連日大勢の区民が救援物資や情報を求めて集まってきました。市役所も大きく損壊した神戸市では、私たち職員にも十分な情報が無く、すべてが混乱したなか、その場にいる者で判断して行動するしかありません。

その後も、被災建築物の応急危険度判定の実施や建築士ボランティアの受け入れ、公費解体の受付や業者の手配、罹災証明の発行。次々に押し寄せる業務に、避難所と化した区役所に泊まり込みながら、連日対応に追われました。ようやく半日だけの休暇を許され、自宅に着替えを取りに戻れたのは、約3週間後の事でした。

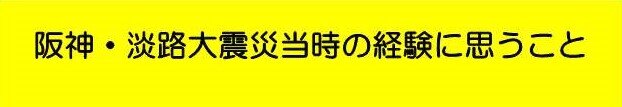

地震から二カ月後、神戸市は復興まちづくり計画を公表します。被害の大きかった既成市街地の約5,800haを震災復興促進区域に指定し、中でも復興の重点となる地域約1,200haを重点復興地域とし、区画整理や再開発を実施する区域に指定します。長田区内にも大規模な区画整理や再開発が指定されるとともに、事業指定の無かった市街地の多くでも、地域住民の協議会による復興まちづくりの推進がうたわれました。

震災当時、区役所に唯一配属された建築職であった私は、住民団体との橋渡し役として、各地の事業検討会やまちづくり協議会への参加に追われる日々へと、立場を変えていきました。連夜行われる神戸市と住民との協議会では、行政に対する怒りの声が飛び交います。日々疲弊していく同僚を見て、一体誰のために行う事業なのか、復興はいつ達成できるのか、不安になる日々が続きました。しかし、被災者である区民の方々の不安は、私たちの比ではなく、議論は一層混乱していくように当時の私には見えました。

こうした日々が経過した1年後、私は市役所に異動となり、今度は密集市街地の再生事業や、復興再開発事業など、直接事業を実施する責任者として復興に携わることになっていきました。その後の経験は、一言で言い表せるものではありませんが、私たちが携わった復興再開発事業等がたどる道筋は、ニュースなど報道で再三取り上げられましたので、ここでは触れずにおきます。

今また、日本全国で自然災害が多発しています。皆さんは家族や自分自身が、災害に直面することを想像したことがあるでしょうか。もちろん家屋や家具の地震対策、避難場所の確認、いざという時の備蓄等、対策をしておられる方も多いことと思います。

命を守ることを最優先に対応を考える、それは最も重要な事です。

しかし、その後復旧、復興にどう向かうのか、その過程で自分や地域、企業がどう関わり、何に貢献することができるのかを想像している方はどれくらいいるでしょうか。

阪神・淡路大震災当時の私は、こうした想像力を全く持ち合わせていませんでした。限られた時間と情報、条件の中で、最善と思いこまなければ決断できない選択を何度も繰り返してきたように思います。

こうして30年前の震災を振り返って、最も重要な災害対策は、未来の可能性やリスクを平時から冷静に考え、選択肢を広げておく日頃の「想像力」ではなかったかと思っています。もちろん想像した通りに物事が進むはずはありませんが、答えの熟度は必ず上がります。また、その想像力を豊かに持ち合わせている人材が、建築に携わる方々ではないかとも思います。

建築学科の皆さんは、これから社会に出て、様々な分野で建築やまちづくりに関わることでしょう。それぞれの分野で、少し先の未来を想像しながら、これからの社会情勢に合った日本のまちづくりを支えていただくことを期待しています。

最後に、震災から30年を経て、神戸のまちは今、大きく変わろうとしています。都心三ノ宮の再整備を進める市の計画によって、JR駅舎をはじめ大規模開発があちこちで実施されています。市内の主要駅前では再開発や駅前空間整備が進み、ウォーターフロントの再整備や神戸空港の国際化など、重要インフラの整備も着実に進んでいます。人が中心のまちづくりを進める新たな神戸の姿を、皆さんの目でぜひ確かめてみてください。